僕は、「マイノリティとの正しい付き合い方」なんてものはないと思っている。

僕は、「マイノリティとの正しい付き合い方」なんてものはないと思っている。自分の言動に対する当事者のリアクションから学ぶしかないと思っている。

1995~1996年、僕は毎月イベントを都内で主催していて、その中で『クイズ障害商売』という非常に不謹慎なタイトルのイベントをやったことがある。

ドッグレッグスっていう障害者プロレスの若者や、乙武くんと同じ体をしている身障者芸人のホーキング青山さんにイベントに出演してもらおうと思った。

結局、青山さんは来れなかったんだけど、彼はお笑い芸人なのでエロ話もお笑いにするわけ。

打ち合わせで「1日何回オナニーしてますか?」と聞いたら、「毎日1万回!」なんて、できるはずもないのに言う。

これは、身障者という属性よりも、お笑い芸人という個人の尊厳で人と付き合いたいっていう意志表明だなって思った。

当日のイベントのトークで、ドッグレッグスの浪貝くんに「最近女の子の方はどうよ?」と聞くと、「店以外で?」と素で答えた。

つまり、ふだん周囲に付き合える女の子がいないのが彼らにとって当然の日常なので、女の子=風俗店で付き合うものと考えるわけだ。

そういうちょっとしたことから、僕は彼を面白いと感じたし、彼の人となりに興味を持てた。

オウム真理教の広報副部長の荒木くんを追ったドキュメント映画『A』を試写会で初めて見た時、荒木くんが童貞だと告白するシーンがあった。

そこには、「カルト宗教の信徒」というマイノリティ属性の人である以上に、「荒木も昨今の弱っちぃ若者の一人」として受け入れられる文脈が生まれた(※劇場公開時の『A』では童貞告白のシーンが削除されて編集されている)。

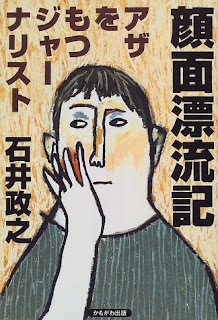

マイノリティに対してよく言われる「好意ある無関心」という言葉は、ユニークフェイスの当事者として支援活動を行っていた石井政之さんの『顔面漂流記』で知った。

マイノリティに対してよく言われる「好意ある無関心」という言葉は、ユニークフェイスの当事者として支援活動を行っていた石井政之さんの『顔面漂流記』で知った。

ユニークフェイスの人も、ジロジロ見られたら嫌だろう。

でも、「就職は大丈夫?」という普通の質問を投げかける分には、嫌がらないと思うんだよね。

人によっては結果的に怒られるかもしれないけど、そこで相手が嫌な顔をしたりするのを見て学ぶこと自体が「人と付き合う」ってことじゃないかな?

逆に、優等生的に「マイノリティにはこう気を遣うのが正解」みたいなマニュアルを持つこと自体が、偏見を助長することになりかねない気がする。

そういう教科書的な気の回し方って、マイノリティの当事者自身にとっては「ああ、この人は自分を遠ざけている」と感じさせてしまうんじゃない?

僕やみんながそうであるように、マイノリティの人だって殴られれば痛いよね。

きみがそうであるように、彼らも切れば血の出る体なんだよ。

●自分を苦しめる不当な社会の仕組みに思い当たろう

でも、それ以上に、普遍性のある共通点を忘れてしまうことの方が、僕は怖いと思う。

これは、どんなマイノリティの人と付き合う際にも必要な認識だろう。

障害者や難病患者、LGBT、難民、中卒者、ホームレス、前科者、ひきこもり、生活保護の受給者、セックスワーカーなど、このよのなかには無数のマイノリティ属性の人がいて、マイノリティゆえに理解されない孤独を強いられていたり、法制度から排除されて人権が守られていないなど、それぞれに固有の苦しみを負っている。

その苦しみは、当事者でなければ、わからない。

でも、話せば、その人にとっての苦しみは、言葉のレベルでは知ることができる。

身体障害者だからといって、「できないこと」がその人の苦しみとは限らない。

「私たちが乗り越えたいのは、障害そのものではない。社会からもたらされる障害(=みんなが私たちを特別視すること)は身体や病状よりひどい」と言ったコメディアンの故・ステラ・ヤングさんの言葉は重い。

彼女の言葉を真摯に受け止めようとする時、僕らがマイノリティ属性の人を「特別視」しがちなことに思い当たる。

でも、僕やきみは「マイノリティ属性の人」ではない、のだろうか?

実は、人は誰でも、自分らしく生きようとすればするほど、どんどん「マイノリティ属性の人」に近づいていく。

まるで水と油のような異文化の間になんとか橋をかけられないかと思い続けてきたし、早稲田大学に入っても3ヶ月でやめてしまった。

しかも、その後はフリーライターになり、誰も深くも長くも追わない分野である自殺や家出などをテーマに15年ほど取材を続け、今は社会的認知度の低いソーシャルビジネス/ソーシャルデザインを追いかけている。

認知度が低いことは、読者という市場がまだ大きくないことを意味する。

つまり、すぐには派手に売れない本を作っていることになる。

売れなくても、いずれ誰もが必要になる社会的価値の高い内容をいち早く伝えているのだ。

こんな酔狂な仕事を続けるライターも、マイノリティ属性かもしれない。

売りにくい本をなんとか商品として成立させる仕組みを常に要求されるし、ノンフィクションの新刊は取材が必要なのでポンポン出せるわけでもないので、なかなか大変だ。

それでも、そうしたハンデを覚悟しつつ、生計を立てるための工夫を作り出しながら生きている。

現実の社会の仕組みがどんなに生きづらくても、自分らしく生きようと思えば、自分なりに工夫できることは工夫していくしかない。

それも誰にもあてはまることであり、誰かを特別視しないで済む文脈の一つだろう。

障害は、その人自身にあるのではなく、その人を困らせる社会の仕組みにこそある。

車イスユーザが移動する際、どこにも段差がない「社会の仕組み」が整っていれば、当事者が困ることはないのだから。

そのことに思い当たれば、不当な社会の仕組みの前で誰もがマイノリティ属性として困っていることも理解できるだろう。

僕らが問題視すべきは、差別や特別視を作り出す「社会の仕組み」であって、マイノリティ属性の当事者ではないはず。

ヘイトスピーチ合戦に時間や労力を費やすより、どんな社会の仕組みが自分たちを生きづらくしているかを考えよう。

そして、その仕組みは市民自身によって変えられるのだと信じよう。

なんたって、この国の主権者は国民の僕であり、きみだからね。

【関連ブログ記事】

共感していただけましたら、下にある小さな「ツィート」や「いいね!」をポチッと…